Die Milch ist von vielerlei Mythen umgeben. Erst auf den zweiten Blick bemerkt man, dass diese nicht den Tatsachen entsprechen, sondern dass diese Halbwahrheiten auf die massiven Werbeaufwendungen der Milchindustrie in den letzten Jahrzehnten zurückzuführen sind. Wir legen die Fakten auf den Tisch.

Tierwohl

In der Milchwerbung wird das Bild der glücklichen Schweizer Kuh gezeichnet – doch entspricht das auch der Wirklichkeit? Nein! Milchkühe durchlaufen tagtäglich Torturen, nur damit wir unseren Hunger nach Milch, Käse und Co. stillen können.

Milchleistung

Die «Milchleistung» der Kühe wurde, vor allem in den letzten Jahrzehnten, stark gesteigert. Heute ist man bereits bei 12'000 l Milch pro Jahr angelangt. Dies führt zu vielen gesundheitlichen Problemen bei den Kühen (insbesondere Euterentzündungen). Die vorbeugende Antibiotikabehandlung der Zitzen von Milchkühen ist deshalb weit verbreitet. Nach wenigen Jahren nimmt die Milchleistung der Kühe so stark ab, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen geschlachtet werden.

Ohne Kalb keine Milch

Damit eine Kuh Milch geben kann, muss sie immer wieder ein Kalb zur Welt bringen. Dazu werden die Tiere jedes Jahr (künstlich) besamt und während der Trächtigkeit bis wenige Wochen vor der nächsten Geburt weiter gemolken. Die Kälber sind also das «Nebenprodukt» der Milchproduktion. Alle männlichen und die meisten der weiblichen Kälber werden für Kalbfleisch getötet.

In der Regel wird das Kalb kurz nach der Geburt von der Mutter getrennt und in eine separate Kälberbox gebracht. Die Kühe sind danach tagelang unruhig, muhen und suchen nach ihrem Kälbchen, da die Bindung der Mutterkuh zu ihrem Kalb sehr stark ist.

Tierschutzgesetz und Haltungsformen

Die Schweiz hat angeblich das strengste Tierschutzgesetz der Welt. Das Tierschutzgesetz regelt allerdings in erster Linie, was Tieren zugemutet werden darf und nicht, was tierfreundlich ist. Zudem sind der Vollzug und die Kontrollen mangelhaft. Letztere erfolgen nur in grossen Abständen und meist angekündigt, obwohl in den letzten Jahren bei den meisten Betrieben Mängel festgestellt wurden.

Der Bund finanziert bestimmte Haltungsformen, die über das gesetzliche Minimum hinausgehen. Das RAUS-Programm bietet z.B. regelmässigen Weidegang oder Zugang zu einem Laufhof und mit dem BTS-Programm erhalten Rinder mehr als doppelt so viel Platz wie in der konventionellen Haltung. Doch ob BTS oder RAUS – Konsument:innen wird eine besonders tierfreundliche Haltung vorgegaukelt, wenn in Realität Kühe systematisch ausgebeutet werden und keineswegs natürlich leben dürfen.

Gesundheit

Oft wird behauptet, dass der Mensch Kuhmilch wegen des Kalziums brauche und Pflanzendrinks Milch nicht ersetzen könnten. Das stimmt so nicht: Eine gesunde Ernährung ist auch ohne Kuhmilch und rein pflanzlich möglich.

Nährstoffarme Pflanzenmilch?

Immer wieder heisst es, Pflanzendrinks könnten Kuhmilch aus Nährstoffsicht nicht ersetzen. Das stimmt so aber nicht. Es gibt zwar grosse Unterschiede bezüglich des Nährwerts bei der pflanzlichen Milch, doch man braucht keine Milch(produkte), um seinen Nährstoffbedarf zu decken. In der Schweiz wird ohnehin nur 1,1 dl Milch pro Tag konsumiert, was in dieser geringen Menge kaum einen Beitrag zur Nährstoffversorgung leistet.

Es gibt eine grosse Auswahl an Pflanzendrinks, die alle unterschiedliche Nährstoffprofile aufweisen. Grundsätzlich steht Pflanzenmilch Kuhmilch in nichts nach. Sojamilch kommt dem Nährstoffprofil von Kuhmilch am nächsten und hat sogar mehr gesundheitliche Vorteile. Wer sich ausgewogen und gesund ernährt, kann seinen Kalzium- und Proteinbedarf durch eine Vielfalt pflanzlicher Lebensmittel decken – ganz ohne Milch und andere tierische Produkte.

Nährstoffvergleich zwischen Kuhmilch und Pflanzenmilch

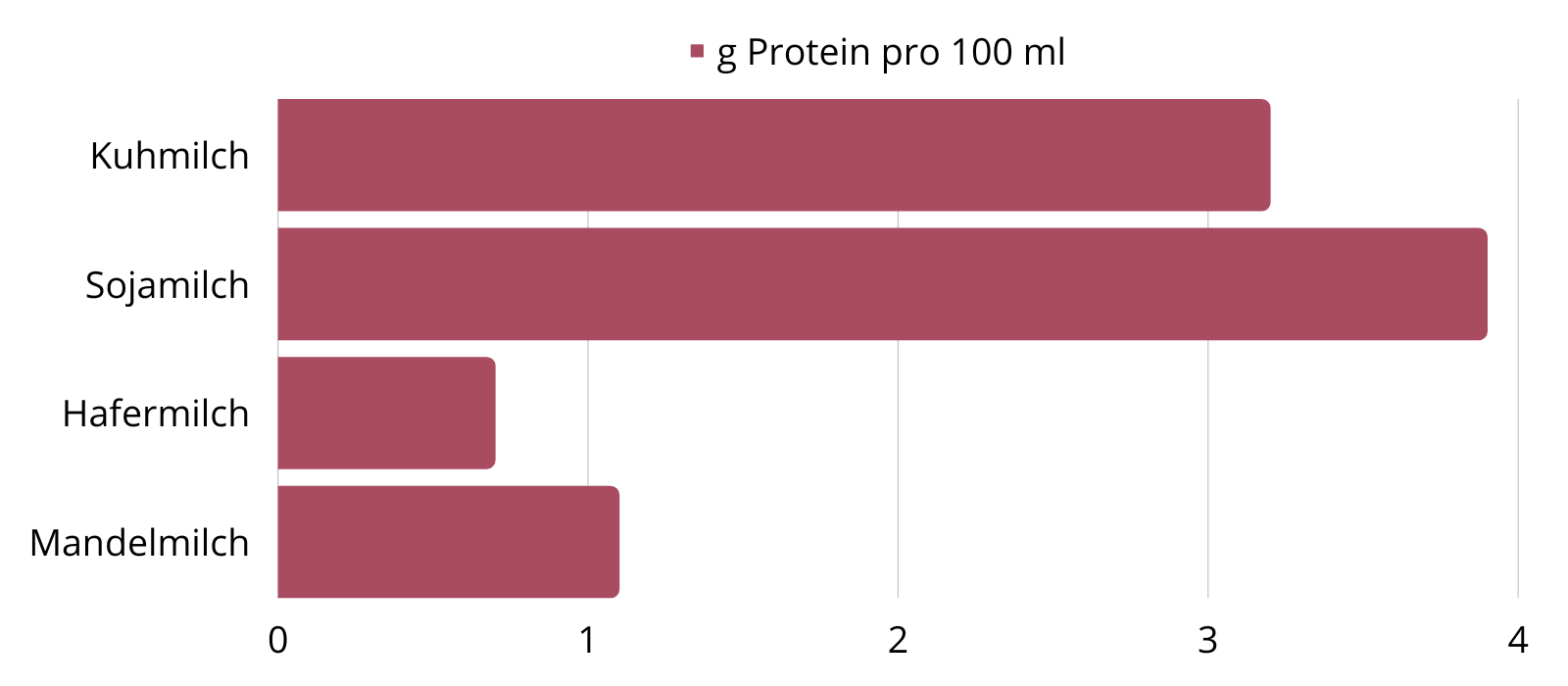

Protein

Pflanzenmilch liefert im Durchschnitt zwar weniger Protein als Kuhmilch, doch es gibt auch proteinreiche Varianten, wie z.B. Sojamilch. Diese ist sogar proteinreicher als Kuhmilch!

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank.

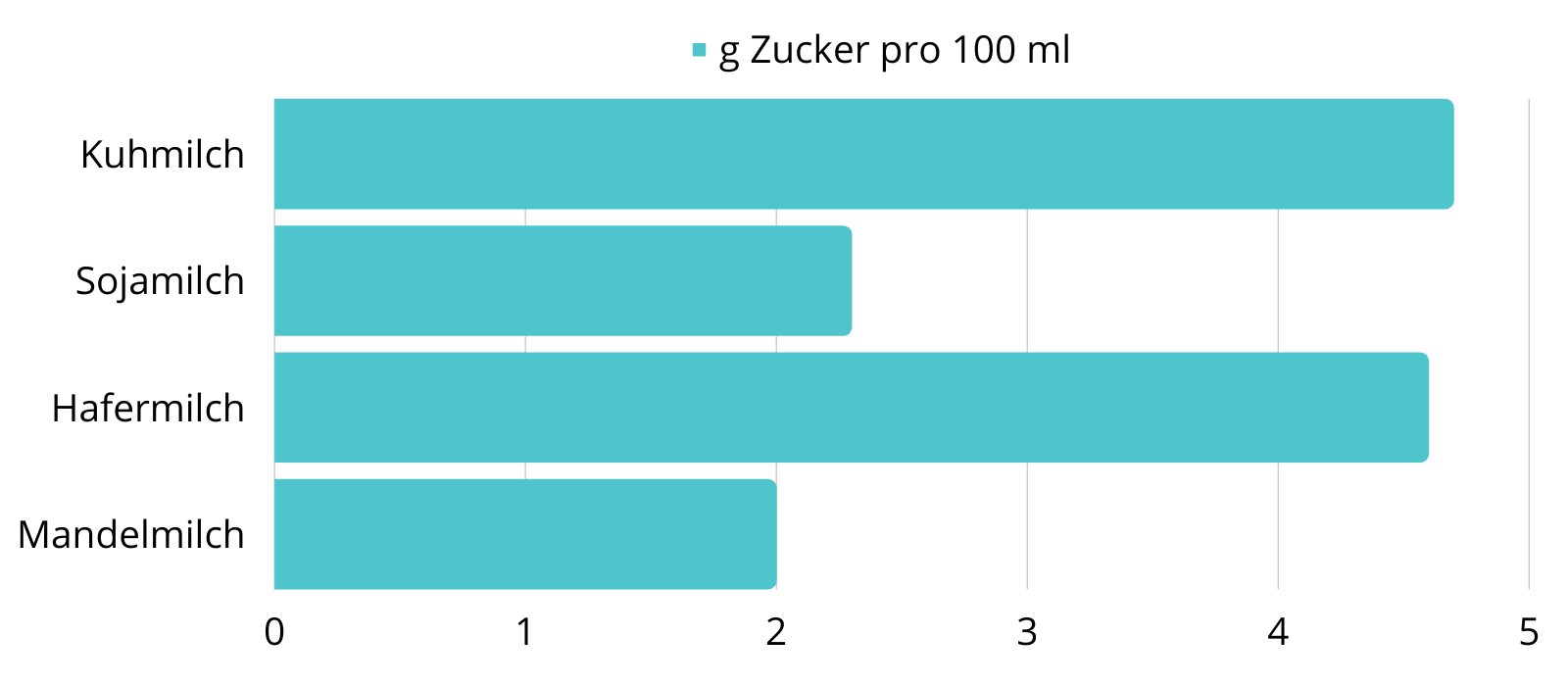

Zucker

Pflanzenmilch enthält weniger Zucker als Kuhmilch, in der Zucker in Form von Laktose vorkommt. Es gibt auch komplett zuckerfreie Pflanzenmilch – aber keine zuckerfreie Kuhmilch.

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank.

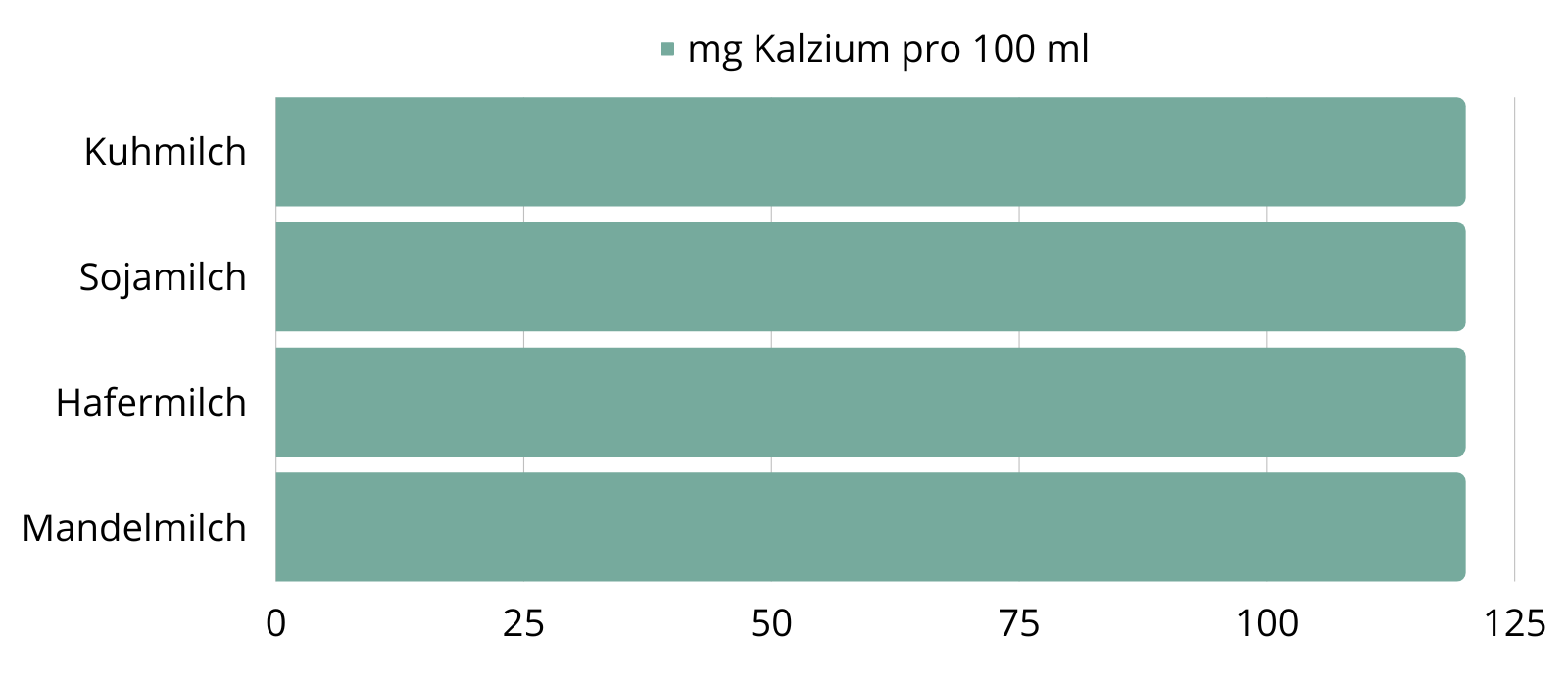

Kalzium

Angereicherte Pflanzenmilch liefert gleich viel Kalzium wie Kuhmilch. Bio-Pflanzenmilch enthält allerdings kein zugesetztes Kalzium und liefert kaum Kalzium (Bio-Sojamilch z.B. 12 mg/100 ml).

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank.

Oft wird argumentiert, dass nur mit Kuhmilch der Kalziumbedarf gedeckt werden kann, da das darin enthaltene Kalzium besser aufgenommen wird als das von pflanzlichen Lebensmitteln. Tatsächlich enthalten diese zwar mehr resorptionshemmende Stoffe, doch die Aufnahme wird dadurch nur bedingt beeinträchtigt. Zudem kann mit resorptionsfördernden Stoffen (Vitamin C, D, K und Kalium) die Aufnahme verbessert werden. Die Zufuhrempfehlung von 1000 mg Kalzium pro Tag berücksichtigt ausserdem mögliche Verluste bei der Resorption.

Umwelt

Kuhmilch wird gerne als nachhaltiges Lebensmittel beworben. Tatsächlich ist ihre Herstellung jedoch enorm ressourcenintensiv. Pflanzendrinks schneiden in jeder Hinsicht deutlich besser ab: Sie stossen weniger Treibhausgase aus, brauchen weniger Landfläche und Wasser und belasten die Umwelt weit weniger durch Nährstoffüberschüsse. Dies ist in erster Linie auf die Nahrungsmittelverschwendung, die mit der Milchproduktion einhergeht, zurückzuführen – denn eine Kuh braucht zum Leben Energie, die sie aus ihrer Nahrung bezieht. Das Futter und Wasser, das sie bekommt, wird also nicht ausschliesslich in Milch und Fleisch umgewandelt.

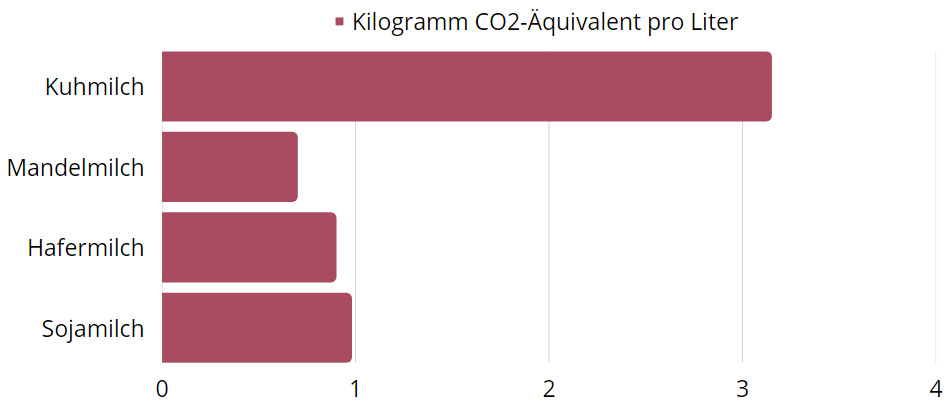

Treibhausgase

Insbesondere durch die Produktion von Tierfutter sowie aufgrund der Tatsache, dass in den Verdauungsapparaten von Kühen Methan entsteht, sorgt die Produktion von Milch für einen enorm hohen Treibhausgasausstoss. Methan ist ein Gas, das neben Kohlendioxid und Stickstoff massgeblich zur Klimaerwärmung beiträgt – sein wärmender Effekt setzt noch schneller ein als beispielsweise der von CO2. Wie die Grafik zeigt, belastet die Herstellung der bei uns beliebtesten Milchalternativen das Klima weit weniger als die von Kuhmilch.

Daten: Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392), 987-992.

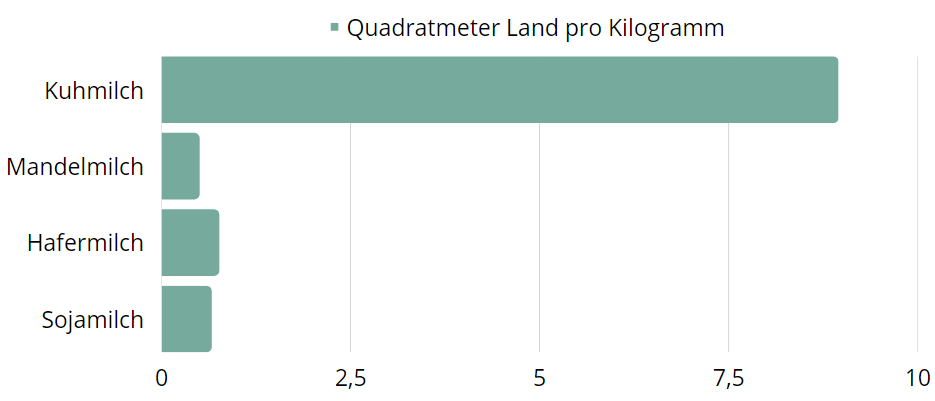

Landverbrauch

Die Milchproduktion erfordert ein Vielfaches der Landfläche, die für die Produktion pflanzlicher Nahrungsmittel nötig ist. Denn einerseits brauchen die Tiere Platz zum Leben, andererseits müssen immer auch Pflanzen als Futtermittel für sie angebaut werden. Der Landverbrauch von Mandelmilch ist fast 18-mal kleiner.

Zwar wird häufig argumentiert, dass Rinder keine Nahrungskonkurrenz für den Menschen darstellen, da sie ja bloss für uns ungeniessbares Gras frässen – und der Mensch kann Gras tatsächlich nicht verdauen – doch auf der enormen Fläche, die zum Futtermittelanbau für die Milchwirtschaft genutzt wird, könnten stattdessen auch Nahrungsmittel für Menschen angepflanzt werden. Zusätzlich werden Tonnen an Kraftfutter importiert, die auf ausländischen Ackerflächen angebaut wurden.

Daten: Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392), 987-992.

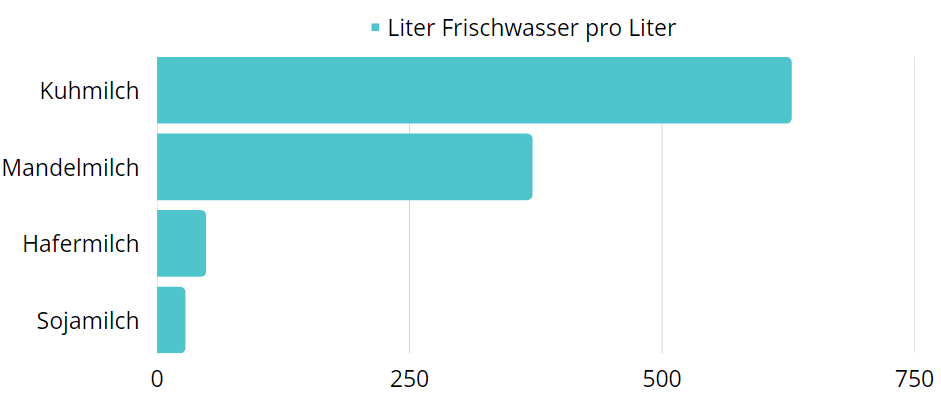

Wasserverbrauch

Auch Kühe brauchen Wasser – und zwar ziemlich viel. Der Wasserbedarf für die Herstellung von Pflanzenmilch beträgt einen Bruchteil davon. Selbst Mandelmilch, deren Produktion verhältnismässig viel Wasser benötigt, erfordert rund 250 l Wasser weniger pro Liter.

Daten: Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392), 987-992.

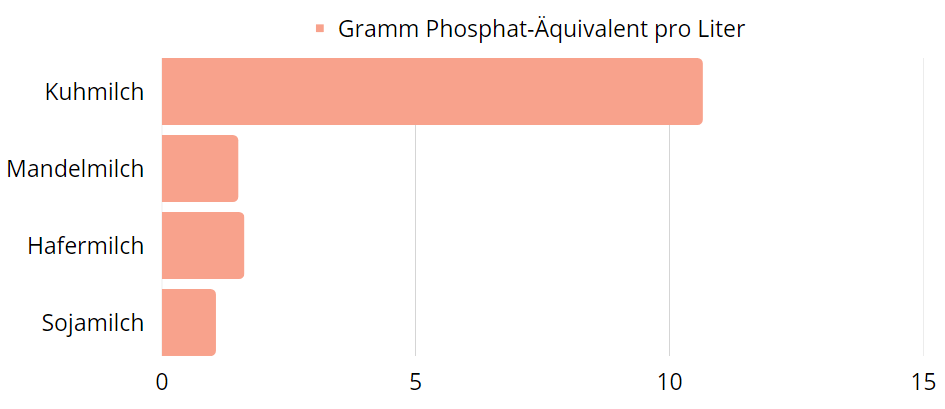

Eutrophierungspotenzial

Ein weiteres Problem der tierischen Landwirtschaft ist die Umweltbelastung durch die als Dünger verwendete Gülle. Die Gülle enthält unter anderem die Stickstoffstoffverbindung Ammoniak sowie Phosphor. Beides kommt natürlicherweise in der Umwelt vor, doch Eingriffe in das Gleichgewicht ihrer natürlichen Konzentration schaden Natur und Menschen. Über Kraftfutter werden in der industriellen Tierhaltung sehr viele Nährstoffe importiert, so dass zu viel Gülle an einem Ort entsteht – es kommt zur Überdüngung und damit zu einem Nährstoffüberschuss im Boden. Das verschmutzt Luft, Wasser und Böden und schadet der Biodiversität. In der Schweiz sind Nährstoffüberschüsse in der Form von Stickstoff- und Phosphoreinlagerungen durch Überdüngen seit Jahren ein Problem und sollen deutlich reduziert werden.

Daten: Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392), 987-992.

Was kann ich tun?

Der Milchkonsum bedeutet für die Milchkühe und ihre Kälber grosses Leid – und auch unsere Umwelt und Gesundheit leiden darunter. Die einzige Milch ohne Tierleid ist rein pflanzlichen Ursprungs – und davon gibt es eine riesige Auswahl. Ob aus Soja, Hafer, Mandeln, Reis, Dinkel, Hafer, Cashews oder Kokos… Es ist für jede:n etwas dabei! Auch für Käse, Joghurt, Rahm und Co. gibt es im Supermarkt, in Reformhäusern oder Onlineshops super pflanzliche Alternativen.

- In Vegankochbüchern findet man auch Rezepte, wie man selbst Ersatzprodukte z.B. für Sauerrahm, Käse, Milch usw. herstellen kann. Probieren Sie einfach aus, was Ihnen am besten schmeckt.

- Viele Rezeptideen finden Sie auch in der Zeitschrift Vegi-Info oder im Internet.

- Ausführliche Informationen zur Kalziumversorgung.

- Informationen zu Milchkühen und Rindern.