Am Freitag, 22. August, ist Weltpflanzenmilchtag. Dieser ruft zum Umdenken auf, denn trotz rückläufigem Konsum wird Kuhmilch in der Schweiz weiterhin stark subventioniert. Warum es einen Milchkonsum braucht, der zukunftsfähig ist.

Das Milchmärchen

Für viele gehören Milch und Kühe zur Schweiz, wie ihre Berge und Seen. Doch dieses Image ist kein Zufall: Seit Jahrzehnten steckt die Milchindustrie jedes Jahr mehrere Millionen in irreführende Werbung mit glücklichen Kühen auf saftig grünen Wiesen – mitfinanziert durch unsere Steuergelder.1

Diese Werbeanstrengungen zeigen ihre Wirkung: Vielen Konsument:innen ist nicht bewusst, woher ihre Milch eigentlich stammt. Eine von Proviande durchgeführte Umfrage zeigt, dass nicht einmal die Hälfte der Befragten wusste, dass eine Kuh ein Kalb gebären muss, um Milch zu geben.2 Entsprechend ist davon auszugehen, dass die meisten Menschen nicht realisieren, welche enormen Strapazen die Kuh für die Milch erleiden muss, die letztlich nicht ihr Kalb, sondern wir Menschen konsumieren.

Das verborgene Leid der Kühe

Milchkühe werden jährlich künstlich besamt, damit sie ein Kalb gebären und Milch produzieren. Mutter und Kalb werden meist schon wenige Stunden nach der Geburt getrennt, um eine zu enge Bindung zu verhindern. Nach der Trennung ruft die Kuh oft tagelang nach ihrem Kalb. Die männlichen Kälber werden aus wirtschaftlichen Gründen getötet.

Aufgrund der Hochleistungszucht und der Anforderung, konstant viel Milch zu geben, leben Milchkühe in der Schweiz heute nur noch fünf bis sechs Jahre, obwohl ihre natürliche Lebenserwartung 20 bis 25 Jahre beträgt. Eine sogenannte Hochleistungskuh produziert rund 7000 Liter Milch pro Jahr.3 Diese extrem hohe, angezüchtete Milchleistung führt häufig zu schweren Euterentzündungen, weshalb der Antibiotikaeinsatz in der Milchproduktion zum Standard gehört. Ausserdem leben über 40 Prozent der Milchkühe in der Schweiz in Anbindehaltung, was bedeutet, dass sie sich kaum bewegen können.4

Warum Kuhmilch ein Klimakiller ist – und nicht automatisch starke Knochen macht

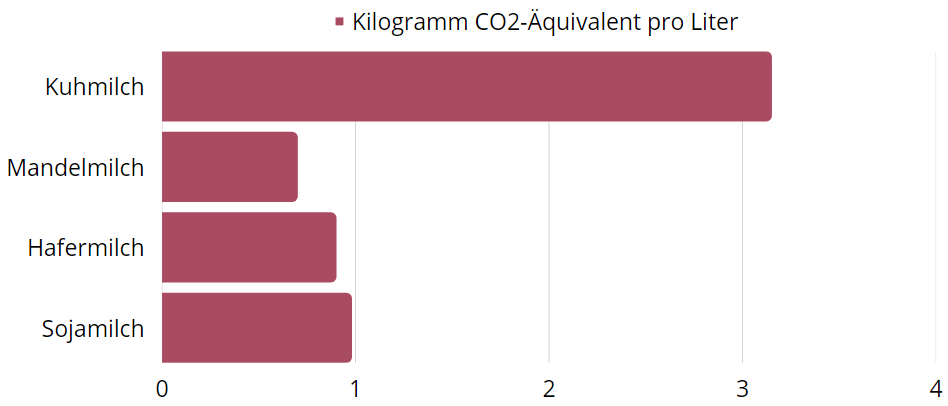

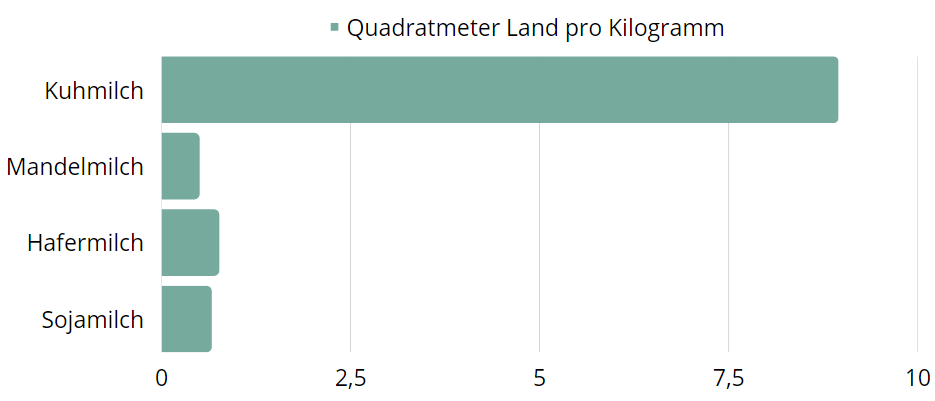

Die Herstellung von Kuhmilch ist extrem ressourcenintensiv. Sie verursacht grosse Mengen an Treibhausgasen und trägt somit erheblich zum Klimawandel bei. 5 Zudem benötigt die Milchproduktion viel Wasser und Land und belastet Böden, Luft und Gewässer durch Nährstoffüberschüsse. 6, 7, 8 Zudem gefährdet die Milchwirtschaft die Artenvielfalt, wie eine Studie des WWF zeigt. 9

Doch nicht nur für die Umwelt ist Kuhmilch problematisch – auch die gesundheitlichen Vorteile sind umstritten. Der weit verbreitete Glaubenssatz „Milch ist gesund und stärkt die Knochen“ trifft so nicht zu. Osteoporose (Knochenschwund) tritt gerade in Ländern mit hohem Milchkonsum besonders häufig auf. 10

Die gute Nachricht: Es geht auch anders!

All diese Fakten klingen zunächst ernüchternd – doch es gibt eine einfache Lösung: pflanzliche Milchalternativen! Für Hafer-, Soja-, Mandelmilch und Co. muss kein Tier leiden. Sie sind deutlich besser für die Umwelt und können sogar zu starken Knochen beitragen.

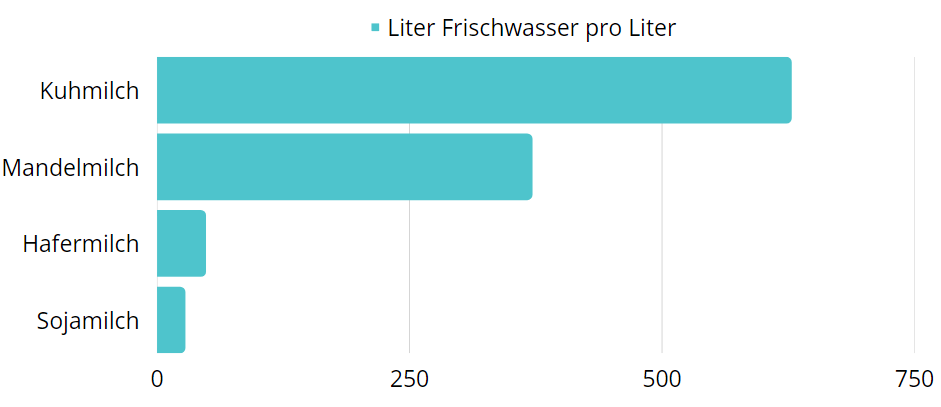

Die Zahlen sprechen für sich: Die Produktion pflanzlicher Milchalternativen verursacht deutlich weniger Treibhausgase und verbraucht weniger Wasser und Land als Kuhmilch. Zwar wird Mandelmilch oft wegen ihres Wasserverbrauchs kritisiert, mit rund 271 Litern Wasser pro Liter liegt sie jedoch immer noch weit unter dem Wert für Kuhmilch, für die etwa 628 Liter pro Liter benötigt werden.11

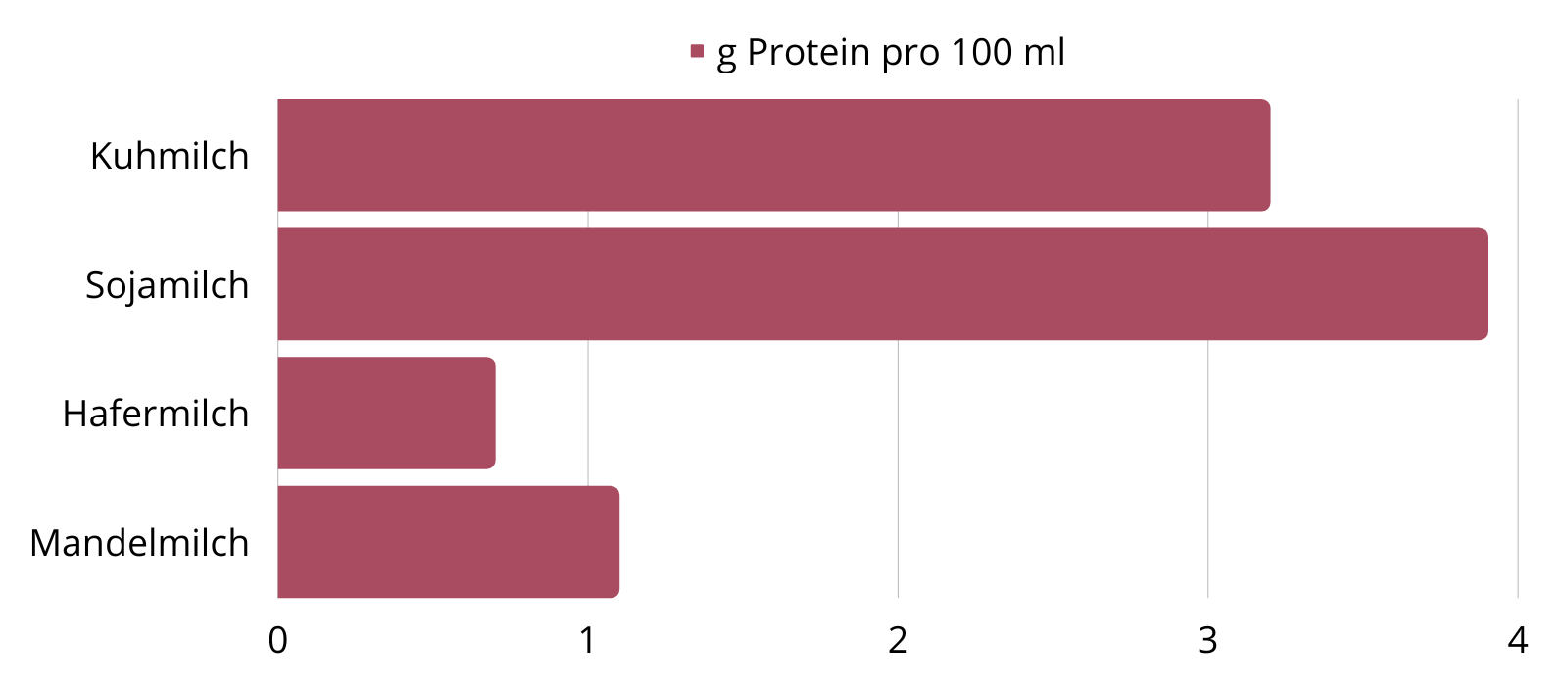

Die Auswahl an Pflanzenmilch ist gross und die vielen Alternativen bringen unterschiedliche Nährstoffprofile mit. Sojamilch enthält sogar mehr Protein als Kuhmilch und bietet zusätzliche gesundheitliche Vorteile. Auch eine Studie von Agroscope zeigt: Pflanzliche Alternativen auf Soja-, Mandel- und Cashewbasis sind gute Quellen für Mineralstoffe und Spurenelemente.12 Wichtig ist dabei vor allem die Kalziumanreicherung. In der Regel enthalten konventionelle Pflanzenmilchprodukte – wie Kuhmilch – etwa 120 mg Kalzium pro 100 ml. Bio-Varianten sind oft nicht standardmässig angereichert, aber ebenfalls mit Kalziumzusatz erhältlich.

Pflanzenmilch auf dem Vormarsch

Pflanzliche Milch erfreut sich wachsender Beliebtheit: Seit 2017 steigt die Nachfrage nach Milchersatzprodukten in der Schweiz stetig an. Der Umsatz hat sich mehr als verdoppelt, und Hafermilch ist mittlerweile die meistverkaufte Pflanzenmilch.13 Neben Hafermilch gibt es auch pflanzliche Varianten aus Kartoffel, Erbse, Lupine, Kokos, Cashew, Mandel, Hanf, Kichererbse, Soja oder Haselnuss. Die Auswahl kann sich sehen lassen!

Von 2003 bis 2023 ist der Pro-Kopf-Konsum von Trinkmilch von 66 kg auf knapp 45 kg gesunken – ein Rückgang von 32 Prozent.14 Trotzdem dominiert Kuhmilch weiterhin den Markt: Alternativen zu Milchprodukten machten 2021 im Detailhandel lediglich 4,2 Prozent des Marktanteils aus.15 Hinzu kommt, dass pflanzliche Alternativen oft deutlich teurer sind als ihre tierischen Pendants. Ein Grund dafür sind staatliche Subventionen für Kuhmilch, wodurch diese künstlich verbilligt wird, während pflanzliche Alternativen benachteiligt werden. Das ist weder fair noch zukunftsfähig.

Dabei ist klar: Das Potenzial für mehr pflanzliche Milch ist gross – und ihre Förderung dringend nötig. Genau deshalb braucht es den Weltpflanzenmilchtag.

Bundesamt für Landwirtschaft. (2024). Absatzförderung. Agrarbericht 2024. https://www.agrarbericht.ch/de/politik/produktion-und-absatz/absatzfoerderung?highlight=absatzf%C3%B6rderung

Proviande. (2023). Studie zum Fleischkonsum zeigt: 72 % haben sehr grosses Vertrauen in Schweizer Fleisch. https://www.proviande.ch/de/studie-zum-fleischkonsum-zeigt-72-haben-sehr-grosses-vertrauen-in-schweizer-fleisch

Schweizer Milch - unverzichtbar für die Landwirtschaft. (o. D.). Schweizer Bäuerinnen & Bauern. www.schweizerbauern.ch/wissen-facts/lebensmittel/milch

Tierwohl im Stall - 42 Prozent der Milchkühe leben in einem Anbindestall. (2022). Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Twine, R. (2021). Emissions from Animal Agriculture – 16.5% Is the New Minimum Figure. Sustainability, 13(11), 6276. doi.org/10.3390/su13116276

Ritchie, H. (2020, 24. Januar). You Want to Reduce the Carbon Footprint of Your Food? Focus On What You Eat, Not Whether Your Food Is Local. Our World in Data. www.ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local

Lebensmittellexikon. (o. D.). Virtuelles Wasser in Lebensmitteln. www.lebensmittellexikon.de/v0001020.php

Bundesamt für Umwelt BAFU. (o. D.). Landwirtschaft als Luftschadstoffquelle. www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/fachinformationen/luftschads…

WWF Deutschland. (2022, 12. Mai). Ernährung und Biodiversität: Der Jaguar in der Pfanne. www.wwf.de/themen-projekte/landwirtschaft/ernaehrung-konsum/besseresser…

Willett, W. C. & Ludwig, D. S. (2020). Milk and Health. The New England Journal of Medicine, 382(7), 644–654. doi.org/10.1056/nejmra1903547

Lebensmittellexikon. (o. D.). Virtuelles Wasser in Lebensmitteln. www.lebensmittellexikon.de/v0001020.php

Burton-Pimentel, K. J., & Barbara Walther, B. (2023). Pflanzendrinks – eine Alternative zu Milch? Agrarforschung Schweiz 14, 214-228.

News Service Bund. (2022). Milchersatzprodukte immer beliebter. https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=89701

Schweizer Bauernverband. (2024). Milchstatistik der Schweiz 2023. https://www.sbv-usp.ch/de/services/agristat-statistik-der-schweizer-landwirtschaft/milchstatistik-der-schweiz-mista

News Service Bund. (2022). Milchersatzprodukte immer beliebter. https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=89701